一年岁末去鄱阳湖观鸟,为了更近距离地观看白鹤,我们坐船去到赣江对岸。未至隆冬,但天气已经非常冷,从江上刮来的寒风一点也不输于北方。背着风走不多远,荒原上出现一间平房,是渔民搭建的棚屋,我们躲进去取暖,门口正对着一棵光秃秃的树,是乌桕!我几乎是一眼就认出它。这是我见过最大的乌桕树,有两层楼那么高,树干有脸盆那么粗,靠近树根的地方已虚空成槽,里面塞满了啤酒瓶。

↑冬季的乌桕

1. 远近成林,真可作画

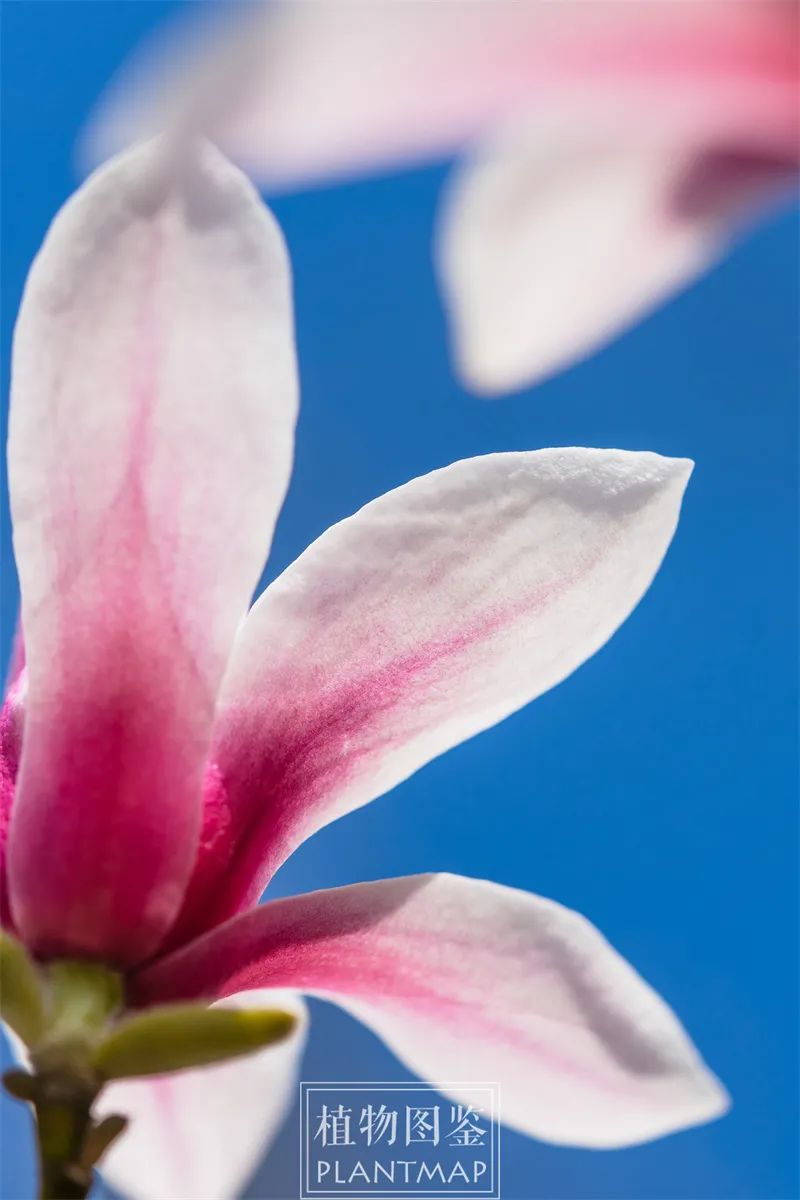

大戟科的乌桕 Triadica sebifera ,我小的时候是见过的,只是最近才知道,原来它就是“风吹乌桕树”里的“乌桕”。李时珍解释说,“乌喜食其子,因以名之”,“其木老则根下黑烂成臼,故得此名”。这些都符合事实。乌桕的种子富含油脂,是鸟儿们冬天喜爱的美食。古籍中,乌桕又写作乌臼、鸦臼、鸦舅。

↑春季,乌桕新叶

江南水乡,乌桕多生于田埂湖岸,是山野湖泽里的杂树之一。四月清明,乌桕抽出嫩黄的新叶,到五月换上一身绿装,微风拂过,那些菱状倒卵形的树叶翩翩起舞,光影在枝叶间摇晃。

↑初夏,乌桕开花

春末夏初,黄绿色的花序从枝叶间垂散下来,上面密密麻麻地挤满了雄花,而雌花通常只分布在花序轴的下部。所以,尽管乌桕的花序是长长的一串,但只在顶端才结出果实。

↑夏季,乌桕果实

未入秋时,乌桕是不太起眼的野树。而一过中秋,乌桕的树叶就开始变换颜色,那样鲜艳夺目的朱红,比起红枫和黄栌来也毫不逊色。

早有诗人写到乌桕的这种美。“梧桐已逐晨霜尽,乌桕犹争夕照红”,陆游这首《晓晴肩舆至湖上》写湖边的乌桕火红如夕阳,诗人晚年蛰居山阴,对家乡乌桕的印象想必是很深的。而在杨万里的这首《秋山》中,乌桕是西湖秋色的重要构成:

梧叶新黄柿叶红,更兼乌桕与丹枫。

只言山色秋萧索,绣出西湖三四峰。

↑秋季,乌桕红叶

清代凌廷堪《咏道旁乌桕树》写出乌桕树秋天前后的区别。凌廷堪是安徽歙县人,那里乌桕也多。未到秋天之前,人们都把乌桕当做寻常的野树看待:

乌桕婆娑解耐寒,一经霜信便成丹。

即今未到清秋节,都作寻常野树看。

甚至也有人认为,唐人张继“江枫渔火对愁眠”中的“江枫”实乃乌桕。清代藏书家王端履《重论文斋笔录》卷9论及此诗,他认为枫树怕湿,不宜种于水边,乌桕却多临水而植,张继恐怕是误把乌桕认作了红枫:

江南临水多植乌桕,秋叶饱霜,鲜红可爱,诗人类指为枫,不知枫生山中,性最恶湿,不能种之江畔也。此诗“江枫”二字亦未免误认耳。

《广群芳谱》所引罗逸长《青山记》写到朱熹祖上居处的乌桕树,描绘的画面也非常之美:

山之麓曰朱村,盖考亭之祖居也。自此倚石啸歌,松风上下,遥望木叶着霜如渥丹,始见怪以为红花,久之知为乌桕树也。[1]

↑冬季,红头长尾山雀在枝头啄食乌桕种子

历来的诗文,除了赞美乌桕的红叶,还留意到这种树在冬日的美感。冬天,乌桕的果实挂在光秃秃的树枝上,它们裂开成三瓣,露出里面三枚白色的种子。元代山水田园诗人黄镇成见到这番景象,觉得枝头那些洁白的乌桕子很像梅花盛开,其《东阳道上》写道:

山谷苍烟薄,穿林白日斜。

崖崩迂客路,木落见人家。

野碓喧春水,山桥枕浅沙。

前村乌桕熟,疑是早梅花。

不止黄镇成一人这样认为,明代冯时可《蓬窗续录》记载,乌桕子成熟后裂开,看上去就像梅花初绽:

陆子渊《豫章录》言饶信间桕树,冬初叶落,结子放蜡,每颗作十字裂,一丛有数颗,望之若梅花初绽。枝柯诘曲,多在野水乱石间,远近成林,真可作画。此与柿树俱称美荫,园圃植之最宜。

“枝柯诘曲”一词很是贴切。乌桕树的身姿婀娜,与其他树有所不同,倒有些像虬枝旁逸的龙爪槐,在冬天看尤为明显,这也是我一眼就能认出它的原因。

遗憾的是,这么美的树,在北方是看不到的,它主要分布于黄河以南,尤其在江浙一带最为多见,比如周作人的故乡绍兴。江南草木茂盛,种类繁多,但乌桕却能成为周作人最喜欢的两种树之一,他在《两株树》里说:“它的特色仿佛可以说是中国画的,不过此种景色自我离了水乡的故国已经有三十年不曾看见了。” 用“中国画的”来形容乌桕的美,再合适不过。这也正是上文《蓬窗续录》里所说的:“远近成林,真可作画”。

↑〔日〕岩崎灌园《本草图谱》,乌桕树

2. 乌桕与离别

古诗词中写乌桕的,并非都是表现其叶红如枫、结子如梅,比如南北朝民歌《西洲曲》对乌桕的描写仅“风吹乌桕树”一句。这是一首美丽动人的民间情歌,悉录于其下:

忆梅下西洲,折梅寄江北。单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处?两桨桥头渡。日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子清如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。南风知我意,吹梦到西洲。

“折梅寄江北”在早春,“单衫杏子红”已至夏初,“日暮伯劳飞”乃在仲夏。[2] 到“开门郎不至,出门采红莲”,“忆郎郎不至,仰首望飞鸿”,时令已由初秋转入深秋。季节的变换流转中,是主人翁对远方情郎别后的思念。

诗中的伯劳除了暗示时序外,也许还有特殊含义。成语“劳燕分飞”中的“劳”就是伯劳,源自南朝梁武帝萧衍所作《东飞伯劳歌》,首句“东飞伯劳西飞燕,黄姑织女时相见”寓意情人间的分离。此外,唐欧阳询《艺文类聚》引《易纬通卦验》:“博劳性好单栖,其飞翪,其声嗅嗅,夏至应阴而鸣,冬至而止。”“博劳”即伯劳,或许是因为伯劳“性好单栖”,才被认为是孤单的象征。

↑乌桕树上伯劳鸟(不过诗中描绘的“日暮伯劳飞”是夏季场景)

从时间的顺序来看,位于伯劳之后、采莲之前的“风吹乌桕树”,时节当在盛夏。那时候乌桕树叶尚未变红,还没到最美的时候。而伯劳为何与乌桕连用?我想这里并没有什么特别的原因。因为在南北朝及以前,“乌桕”这一意象并没有被赋予什么特定的情感寄托。这首民歌里的乌桕,可能与红莲一样,是现实生活中的实有之景,“树下即门前”,乌桕的确有可能就出现在主人翁的家门口,正如我在鄱阳湖渔民的棚屋前见到的那样,辛弃疾《临江仙》也说“手种门前乌桕树,而今千尺苍苍”。我们在观鸟时,也的确在乌桕树上发现过伯劳鸟。

所以,诗人也许只是采用了白描的手法,写到了家门前乌桕而已:太阳落山,天色已晚,一只伯劳鸟从眼前倏忽飞过,门前的乌桕在晚风吹过时沙沙作响;乌桕树的底下就是家门之前,而门内的人儿,像伯劳一样形单影只。

因为这首诗,门前的那棵乌桕树,被后世的诗人写到与离别有关的诗歌里,以至于成为一种典故。例如明代“后七子”谢榛的这首《远别曲》:

阿郎几载客三秦,好忆侬家汉水滨。

门外两株乌桕树,叮咛说向寄书人。

再如清末眉山人毛澄《巴女词·其一》

填却瞿唐峡,郎船何处流。

门前乌桕树,留著系郎舟。

这些富有民歌意味的小凋,因为门前的乌桕树,便与那首古老的《西洲曲》产生联系。“乌桕”这个意象的内涵,也因此变得丰富起来。

3. 收子取油,甚为民利

乌桕这种树,不但风景如画,还有诸多实际用途,在历史上曾扮演过重要的角色。这也是周作人喜欢乌桕的一个重要原因:“桕树子极大的用处,可以榨油制烛。”“榨油”和“制烛”,这是乌桕种子的两种用途。

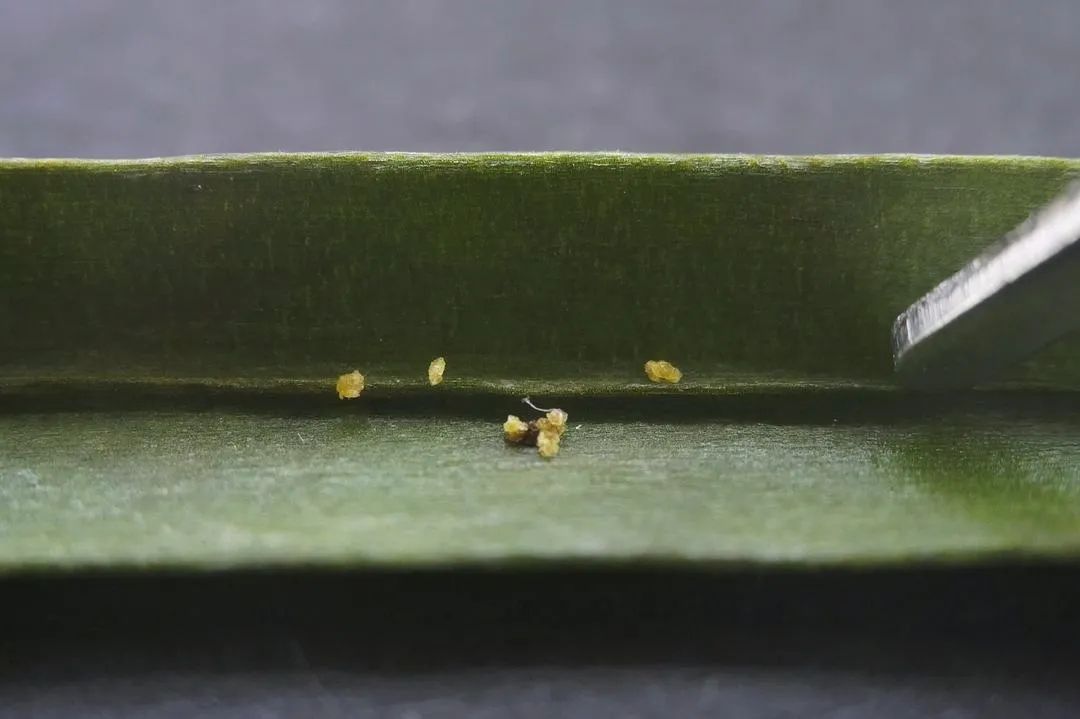

前面我们说,乌桕的果实在冬天裂开,露出里面白色的种子形如梅花。那白色的部分其实是它的假种皮,它富含蜡质,可制蜡烛;假种皮里面才是它的种仁,榨取后可得清油。

明代王象晋《群芳谱》(刊于1621)详细记载了二者的提取方法及用途:“捡取净子晒干,入臼舂,落外白穣筛出,蒸熟作饼,下榨取油,如常法,即成白油如蜡,以制烛。”此处筛出的“白穣”就是白色的假种皮。假种皮里面黑色的种仁,榨取所得的清油则有另一种用途:“核中仁复磨,或碾细蒸熟,榨油如常法,即成清油,燃灯极明,涂髪变黑,又可入漆,可造伞。”

早在魏晋时,人们已了解乌桕子富含油性的特点。《齐民要术》引《玄中记》云:“荆、扬有乌臼,其实如鸡头。迮之如胡麻子,其汁味如猪脂。”“鸡头”乃芡实,剥开也是白色,“迮”通“榨”。这里是说将乌桕的种子榨油,味道如如同猪油。唐代人用乌桕油来染发、燃灯,陈藏器《本草拾遗》:“子多取压为油,涂头令黑变白,为灯极明。”

到明代,乌桕的用途受到极大的推崇。《天工开物》(刊于1637)亦详细记载了乌桕子榨油、取蜡的方法,并且对乌桕油燃灯、造烛的评价最高:“燃灯则桕仁内水油为上”、“造烛则桕皮油为上”,且“榨出水油清亮无比,贮小盏之中,独根心草燃至天明,盖诸清油所不及者”,而以其“皮油”制成的蜡烛,“任置风尘中,再经寒暑,不敝坏也”。

乌桕子的产量还特别高,家中若种有几棵乌桕,点灯的膏油就可自给自足。《群芳谱》载:“收子一石,可得臼油十斤,浙中一亩之宫,但有树数株,生平膏油足用,不复市买。”如此高产的经济作物,于百姓而言是大有裨益,因此在稍晚于《天工开物》的《农政全书》(刊于1639)中,徐光启几乎是大声疾呼地号召大家都来种乌桕:“乌桕之属,比诸麻菽茌菜,有十倍之收。且取诸荒山隙地,以供膏油,而省麻菽以充粮,省荏菜之田以种谷,其益于积贮,不为少矣。”“乌臼树,收子取油,甚为民利,他果实总佳,论济人实用,无胜此者。”

除了采子榨油外,乌桕还有诸多别的用处,《群芳谱》:“用油之外,其查仍可壅田,可潦爨,可宿火;其叶可染皂,其木可刻书及雕造器物,且树久不坏,至合抱以上,收子愈多,故一种即为子孙数世之利。”乌桕树叶可染黑,民间煮乌饭,乌桕是染色原料之一。

更重要的是,田间是否种有乌桕,还会影响到田租的轻重。种有乌桕树的田称为“熟田”,否则为“生田”,“熟田”比“生田”的租额要轻。《群芳谱》:“其田主岁收臼子,便可完粮,如是者租轻。佃户乐种,谓之熟田。若无此树于田,收粮租额重,谓之生田。”

↑浙江、安徽田间常常能看见乌桕大树

4.近代乌桕树的命运

乌桕的益处如此之多,尤其是在减轻田租的驱使之下,这种树曾在江浙一带广为种植。《群芳谱》记载:“临安人每田十数亩,田畔必种臼数株。……江浙之人,凡高山大道,溪边宅畔,无不种。”可以推断,在明清时,乌桕曾是江浙一带是最为普遍的树种。直到今天,乌桕在杭州等地依然寻常可见,从这里大概可以找到历史原因。

一直到晚清,乌桕子油制成的蜡烛依然有着广泛的用途。浙江乌程人汪曰桢所著湖州物产录《湖雅》卷8云:

中置烛心,外裹乌桕子油,又以紫草染蜡盖之,曰桕油烛。用棉花子油者曰青油烛,用牛羊油者曰荤油烛。湖俗祀神祭先必燃两炬,皆用红桕烛。婚嫁用之曰喜烛,缀蜡花者曰花烛,祝寿所用曰寿烛,丧家则用绿烛或白烛,亦桕烛也。

山阴人史福济《桕子》还写到江村儿女打乌桕的热闹场景:

芦荻萧疏渔浦夕,千树垂垂疏复密。乍疑开徧老梅花,朔雪封枝同一白。村前村后闻喧嚣,晶莹万颗珍珠跳。压油得膏足继晷,莲檠兰燄光不摇。豪家烈炬凝烟碧,火树银花排锦室。有时把酒对丹枫,错讶枝头结朱实。君不见,江村儿女打乌桕,星火光中博升斗。枫林月黑趁鱼镫,满身凉露君知否?

“继晷”即夜以继日。“烈炬”即火把。“檠”指灯架。“镫”是古代青桐制的照明器具,“鱼镫”即鱼形灯。“村前村后闻喧嚣,晶莹万颗珍珠跳”,打乌桕虽然热闹,但从最后几句来看,这首诗其实是想表达江村儿女生活之不易。富豪之家的“烈炬凝烟”和“火树银花”,都来自他们寒夜挑灯、“满身凉露”打来的桕子。

清末民国年间,乌桕油曾大量出口海外,主要用于制作蜡烛,但随着电灯的普及,以及更为廉价的牛油以及洋油洋蜡取而代之,桕油则不再有竞争力,其出口量从民国五年(1916)年的25万担锐减至500担。[3] 周作人在作于民国十九年(1930)的《两株树》里感慨道:

近年来蜡烛恐怕已是倒了运,有洋人替我们造了电灯,其次也有洋蜡洋油,除了拿到妙峰山上之外大约没有它什么用处了。就是要用蜡烛,反正牛羊脂也凑合可以用得,神佛未必会见怪,——日本真宗的和尚不是都要娶妻吃肉了么?那么桕油并不再需要,田边水畔的红叶白实不久也将绝迹了罢。

近代的科技革命及国际贸易,促使乌桕的命运由此改写。“绝迹”倒不至于,但江浙一带乌桕树比明清的时候少,则是肯定的。今天,人们早已不用乌桕子来榨油、取蜡。乌桕又回归到乡野泽国,变回我们并不熟悉的一种野树。每年秋天,当它们换上惊艳的红装,乡野就会变成画一般的风景,和陆游、杨万里等人当年看到的一样。

[1] “考亭”乃朱熹之别称,朱熹祖籍在江西婺源。

[2] 伯劳鸟是雀形目伯劳科的一种鸟,生性凶猛,除了昆虫外,还嗜吃鼠、蜥蜴等小动物,素有小猛禽之称,古名“鵙”[jú],《诗·豳風》“七月鸣鵙”,《礼记·月令》“小暑至,鵙始鸣”,指明季节都在夏天。

[3] “中国桕油的出口始于光绪二十年(1894年),主要供国外造烛用,起初输出量每年约数万担,到民国年间,出口量有所增长,民国五年(1916年)曾达二十五万担,以后由于点灯、煤油灯的普及,加之廉价的牛油与桕油竞争,桕油的出口量到民国二十四年(1935年)仅五百担。”见:葛威等著《东南地区民族植物学调查与研究》,厦门大学出版社,2017年,第98页。

作者简介:江汉汤汤,企业职员/ 中国美术馆志愿者讲解员 /植物文化普及者,著有《古典植物园》(商务印书馆,2021.4)。个人微信公众号【古典植物园】。

摄影、图文编辑:蒋某人

本作品采用 (CC BY-NC-ND 4.0) 许可协议进行许可

//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh

转载请务必保留以上声明

本作品采用 (CC BY-NC-ND 4.0) 许可协议进行许可

本作品采用 (CC BY-NC-ND 4.0) 许可协议进行许可